正常的疲勞幫助我們進入睡眠,修復大腦、身體,隔天我們又是一條好漢!問題在現代常見的狀況是:明明很累卻難以入眠、睡起來還是很累,總感覺掉電很快、電力不足,導致影響工作或學習的專注力。

疲勞不僅僅是感覺很睏,身體的倦怠或虛若、難以專注、敏銳度下降、缺乏動力也是疲勞的展現。

除了生活習慣調整,飲食上,容易疲勞要補充什麼營養素?首先要了解自己的疲勞原因,再對應自己可能缺乏的是什麼,同時檢視哪些生活習慣可以改善。當身體擁有好的燃料,把好精神重新養回來其實不難!

🪫 現代人容易疲勞的原因

撇除一般勞動、運動完短暫的疲勞感,現代更普遍的疲勞屬於慢性疲勞,已經不是一次的休息能消除,要知道自己需要補充什麼營養素,首先要了解自己的疲勞原因,以下是現代人慢性疲勞、容易覺得疲勞的原因):

容易疲勞原因 1:營養素失衡或缺乏

在日常飲食中,無法攝取到均衡營養素,是最常見導致疲勞的原因之一。

身體需要足夠的「原料」來製造能量,當這些關鍵營養素攝取不足,身體製造能量的效率就會大幅下降。

造成疲勞的原因多樣,且會互相影響,難以一次全面改善,但飲食是最能立即調整的,從下一餐開始,就可以刻意多選擇特定食材,或搭配吸收效率好的保健品來輔助。

容易疲勞原因 2:運動量不足、久坐

在現代工作體制下,表定的工作時間是 8 小時,且極仰賴手機、電腦,容易長時間維持固定姿勢、未起身活動,人的身體不是被設計來久坐的,如果沒有提醒自己動一動、刻意安排運動時間,身體當然容易感到無精打采,因為久坐像是在告訴身體我不需要能量。

久坐不會讓人舒適,反而讓血液循環變差,基礎代謝率下降。運動帶來的短暫疲勞感反而是有益的,能幫助生理機能的調節,是提升精神與專注力的免費良藥。

容易疲勞原因 3:睡眠品質不佳

好的睡眠關乎身體能否有效修復,充足的睡眠不只是指時間長短,睡眠品質也很重要。

失眠、夜間睡眠多夢、淺眠或有睡眠呼吸中止症,包括睡前使用 3C 產品(藍光)、報復性熬夜都會影響大腦和身體的修復工作,白天自然精神不濟。

容易疲勞原因 4:生活、工作壓力

剛好的壓力可以幫助我們在學習、工作上有更好的發輝,像燃料那樣可以 push 自己,但長期處於高壓狀態,身體的壓力荷爾蒙(如皮質醇)持續分泌之下,會開始產生負面作用,讓人難以真正放鬆休息,進而影響睡眠品質、新陳代謝。

壓力之下也會讓人傾向攝取不健康的食物,導致沒有好的營養可以被用來製造能量。壓力未能得到調節,身體的修復機制低落,影響學習或工作成果,就更容易感到壓力,陷入惡性循環。

容易疲勞原因 5:身體慢性發炎或疾病導致

不良的飲食習慣(如高糖、高油)或生活方式會導致身體處於慢性發炎狀態。免疫系統為了對抗發炎,會消耗大量能量,這也是許多人持續感到疲憊的重要內部因素。

⚡️ 改善 5 個生活習慣,疲勞 bye bye!

做到這些好習慣,能夠給予身體適合的材料來修復、產生能量,也能幫助身體不陷入慢性發炎,而要把能量用在內部抗爭。

改善疲勞好習慣 1:水分補充

身體缺乏水分也會帶來疲勞感,依照衛福部的建議,每天應至少喝 1500 毫升的水。

自帶水瓶、隨處放置水杯,是很好的提醒,看到就喝幾口,分多次喝;也可以買有刻度的水壺,提升自己對每日喝水量的意識。

改善疲勞好習慣 2:營養素均衡攝取

從飲食中獲取均衡營養素,有些營養素是身體產生能量的原料,有些是輔助身體將原料轉化為原料。

以 B 群為例,你補充 B 群想提升能量,而 B 群的作用方式是將你攝取到的營養素轉為能量,所以如果你只是一味地補充,卻沒有注重飲食均衡,B 群是沒辦法起到效用的。

改善疲勞好習慣 3:安排運動時間

運動不一定要特地空下一大段時間,可以分散幾次,例如上下班、吃飽飯後散步 10 分鐘,這樣簡單的小習慣可以維持得更久。

此外,也不必限制運動種類,自己喜歡最好,有動起來、多活動都總比繼續久坐來得好太多。

改善疲勞好習慣 4:睡眠習慣

3C 產品的藍光會影響褪黑幾素的分泌,導致入睡困難。睡前可以保留一些放空、深呼吸、冥想的時間,做些簡單的家事、拉拉筋,也是不錯的睡前儀式。另外也要注意白天咖啡因攝取的時間,避免為了短暫提振,影響晚上的睡眠修復。

改善疲勞好習慣 5:避開高油、高鹽、高糖分

避開高油、高顏、高糖分,可以避免血糖水平波動以及身體慢性發炎帶來的疲倦。盡量以天然食材、低 GI 為主,減少加工食品的攝取。

🧑⚕️ 容易疲勞要注意哪些營養素的補充?

依照營養素帶給身體能量的方式,大致分為 3 類,3 類之間往往也互相影響,可以依照自己的疲勞情況與原因,選擇對應的營養素來補充。

1. 提升「能量轉換」與「氧氣運輸」效率

這類營養素與身體製造能量(ATP)和運輸氧氣有關,缺乏它們會導致能量生產不足,讓人感到很快就累。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 維生素 B 群 | 能量代謝輔酶,將食物轉化為能量 | 糙米、燕麥、雞蛋、牛奶、瘦肉、深綠色蔬菜 |

| 鐵質 | 運輸氧氣到全身細胞,預防缺氧性疲勞 | 紅肉、肝臟、貝類(蛤蜊、牡蠣)、黑芝麻、紅莧菜。搭配維生素 C(柑橘類水果、芭樂),可以提升鐵質的吸收效率。 |

| 鎂 | 活化能量分子 ATP,參與 300 多種體內生化反應。 | 堅果種子、深色蔬菜、全穀類、香蕉、豆類 |

| 鋅 | 參與免疫與代謝酵素作用 | 牡蠣、洋菜、小麥胚芽、牛肉、南瓜籽 |

2. 幫助「神經穩定」與「睡眠修復」

優質睡眠是修復疲勞的基礎。這些營養素有助於穩定情緒,幫助身體進入深層休息狀態。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 色胺酸 | 血清素和褪黑激素的原料,有助於情緒與睡眠 | 牛奶、雞蛋、香蕉、黃豆製品、火雞肉 |

| GABA | 抑制性神經傳導物質,幫助放鬆和入睡。 | 發酵食品(泡菜、優格)、糙米、番茄、馬鈴薯 |

| 鈣 | 穩定神經系統,減少夜間抽筋或焦慮。 | 牛奶、優格、起司、小魚乾、深綠色蔬菜 |

| 芝麻素 | 幫助入睡,同時具備抗氧化能力 | 芝麻及其製品(芝麻醬) |

3. 對抗「氧化壓力」與「慢性發炎」

長期疲勞與身體的氧化壓力及慢性發炎高度相關,慢性發炎會消耗身體大量能量。透過攝取抗氧化食材,能清除自由基、降低身體發炎反應,減少內耗,讓體力更持久。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 薑黃素 | 強效抗氧化、抗發炎,支持肝臟的代謝 | 薑黃粉、咖哩(建議搭配油脂或黑胡椒提高吸收) |

| Omega-3 | 減少促進發炎的因子,平衡體內發炎反應 | 深海魚(鮭魚、鯖魚、沙丁魚)、海帶、核桃、亞麻籽油 |

| 維生素 C / E | 強抗氧化劑,保護細胞膜免受自由基傷害 | 維生素 C: 芭樂、奇異果、柑橘類;維生素 E: 堅果、酪梨、植物油 |

| 黃酮類 | 多酚類植化素,具有廣泛的抗氧化活性 | 各色蔬果、莓果、茶葉、可可(黑巧克力) |

消除疲勞保健品、營養補充品怎麼挑?

補充品挑選重點 1:判斷要補充的營養素

在食物攝取之餘,想補充營養品,建議先從自身需求、生活型態出發,選擇比較容易缺乏的來補充。

難以入睡、淺眠多夢、睡醒後仍無精神,可以從睡眠修復相關營養素著手;容易喘、臉色蒼白、運動或腦力消耗後疲憊感加劇,可以著重在和能量轉換、氧氣運輸相關的營養素;疲勞已持續數月、身體痠痛、容易感冒或精神難以集中,有腦霧感,可以注意補充抗氧化、抗發炎相關的營養素。

補充品挑選重點 2:關注活性、劑量、吸收率

補充品不是吃得多就好,關鍵在於「有效性」,挑選時,需考量以下要素:

- 選擇高活性與易吸收型態:許多營養素都有不同的型態,但其活性和功效可能天差地遠。以薑黃素為例, 一般薑黃素不易吸收,選擇高活性、高生物利用率的成分四氫薑黃素(THC),才能有效發揮抗發炎的作用。

- 足夠的有效劑量:很多產品的成分雖然標示了,但劑量可能只能發揮「安慰劑」作用,無法達到有效劑量。以鎂為例,若要達到幫助睡眠的效果,每日劑量要在 200-350 mg。

- 生物利用率:生物利用率是指營養素被身體吸收後,能進入循環系統並發揮作用的比例。吸收率差的情況下,吃再多也是徒增身體負擔。

- 一般薑黃素搭配黑胡椒素更好吸收;脂溶性維生素(如維生素 E)需搭配油脂才能有效吸收。

- 許多廠商會利用脂質體、微膠囊化等特殊技術,將不溶於水的活性成分包覆起來,使其更容易穿過腸道屏障被吸收,讓營養素真正發揮作用。

補充品挑選重點 3:第三方檢驗

查看產品通過哪些第三方檢驗,以 SGS 檢驗為例,常見且重要的像是重金屬(鉛、砷、鎘等)、西藥、農藥、大腸桿菌群檢測。

補充品挑選重點 4:適合劑型

保健食品有粉末、錠狀、膠囊、液體,可以依照自己更習慣的劑型來服用。對味道敏感,怕成分味道的,就可以選擇膠囊;不喜歡吞顆粒的,粉末、液體會更適合你。

吃進身體的營養,還要被身體有效利用,驅趕疲勞才有感

薑黃素 VS. 四氫薑黃素(THC)

吸收率是有效關鍵,是為什麼科學家轉而研究及要選擇補充「四氫薑黃素」的原因。

四氫薑黃素是薑黃素在體內代謝後的主要活性形式,早在 1995 年的研究中就顯示,在所有薑黃化合物中,四氫薑黃素展現出最強的抗氧化能力,且化學結構更穩定。

薑黃素本身生物利用率低(不易被腸道吸收、轉化),這樣可能如同吃安慰劑,並不能發揮原有的功效,也就是補不到位。

日本天皇御用「沖繩皇金薑黃」+四合一複方薑黃:御薑君大忙人

薑黃的薑黃素含量只有大約 3%,御薑君大忙人使用的沖繩皇金薑黃,擁有高抗氧化、高生物利用率的「四氫薑黃素」。

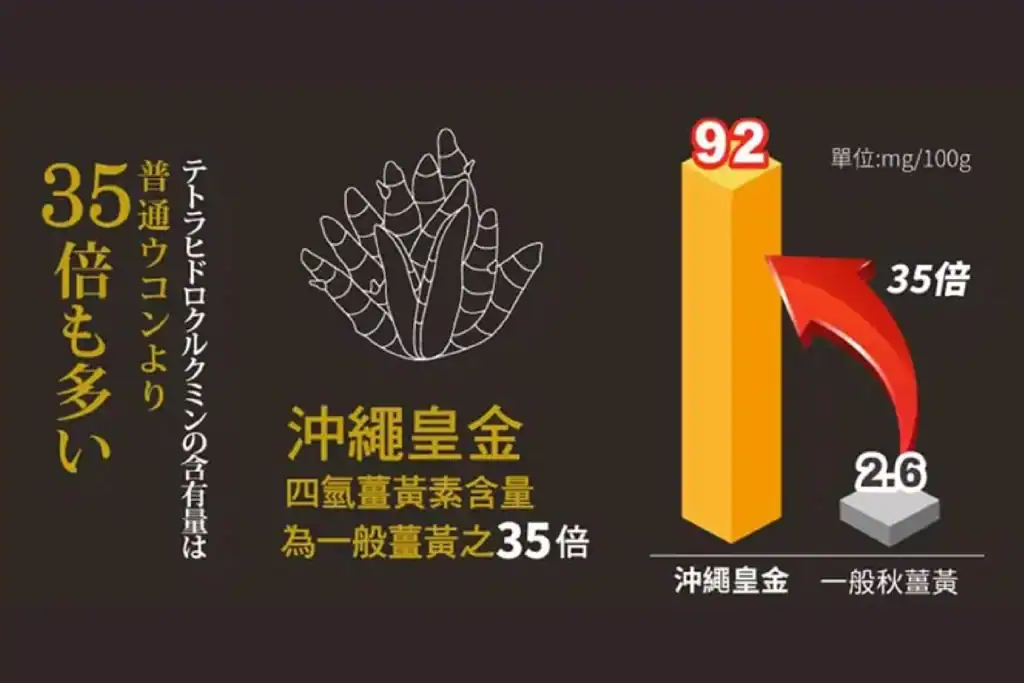

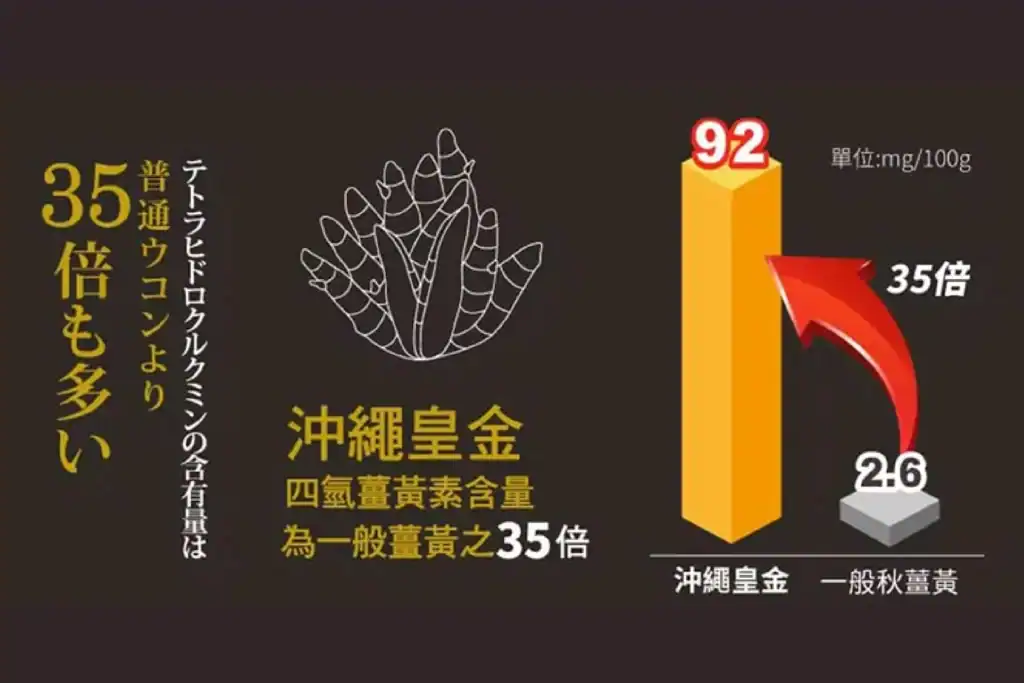

- 沖繩皇金薑黃 VS. 一般薑黃:沖繩皇金薑黃體積比一般薑黃大 5 倍,薑黃素含量比一般薑黃高 3 倍,人體主要吸收形式的四氫薑黃素含量則高出 35 倍。

- 不需搭配油脂,方便隨時補充:薑黃素屬於脂溶性的營養成分,一般需搭配油脂食物,或是添加胡椒鹼才能提升薑黃素的吸收率。御薑君的四合一複方薑黃微錠粒透過特殊技術製成,直接食用,即可有效吸收,小小顆粒,輕鬆、精準補充高活性成分。

- 特別適合補充的族群:久坐辦公、經常熬夜、睡眠品質不佳、運動量不足、喝酒隔天還有重要事情

備註:根據衛生福利部食品藥物管理署建議,每人每日攝取的薑黃素量,以每公斤體重 3 毫克以內為基礎來計算,攝取總量應限於 200 毫克以內。不過因營養素的特性,若孕婦或哺乳中婦女、膽結石或膽功能異常、服用抗凝血藥物、缺鐵患者、手術後 2 週、幼童等族群則不建議食用。有其他特殊疾病者,建議向主治醫生或營養師諮詢後再開始補充。

改善疲勞體質從飲食、生活習慣、適當補充開始

一次要做到所有可以驅散疲勞的事、養成新習慣,很不容易,也可能因為幾次沒堅持而放棄,所以可以慢慢來,選一樣阻力最低的事開始改善,例如:隨餐或喝水時,搭配適合的保健品;每天做到營養均衡比較難,那可以從逐漸減少飲品的糖分開始。

隨著小習慣產生效果後,信心就會增加,有助養成更多對抗疲勞的好習慣。在對抗疲勞的路上,不只是為了短期的提振效果,最主要是追求身體能進行有效修復,讓你日常就擁有好精神!

特別提醒:如果持續性的極度疲勞,伴隨體重劇變、發燒或其他異常症狀,請務必尋求醫師的專業診斷,排除甲狀腺功能異常、慢性貧血或其他潛在疾病。營養補充應作為輔助手段,而非取代專業醫療診斷。

容易疲勞要補充什麼?12 種營養素把精神、體力養回來

全方位保健專家

J&h 晶璽生技

2009年即投入健康產業,從保健品一路拓展到健康器材,完整滿足現代人對「營養」及「運動」的雙重需要。如今致力以「健康創造生命價值」,並衍伸出「輕運動、食健康、享生活」三大發展願景。

*專業且有溫度:提供健康管理師的一對一諮詢服務

*兼顧居家健身:輕盈、實用且造型新潮的運動設備

*保健知識平台:「醫定要知道」、「生活大小事」等節目、全台巡迴的健康講座

文章目錄

- 現代人容易疲勞的原因

- 改善 5 個生活習慣,疲勞 bye bye!

- 容易疲勞要注意哪些營養素的補充?

- 消除疲勞保健品、營養補充品怎麼挑?

- 吃進身體的營養,還要被身體有效利用,驅趕疲勞才有感

- 改善疲勞體質從飲食、生活習慣、適當補充開始

- 參考資料

正常的疲勞幫助我們進入睡眠,修復大腦、身體,隔天我們又是一條好漢!問題在現代常見的狀況是:明明很累卻難以入眠、睡起來還是很累,總感覺掉電很快、電力不足,導致影響工作或學習的專注力。

疲勞不僅僅是感覺很睏,身體的倦怠或虛若、難以專注、敏銳度下降、缺乏動力也是疲勞的展現。

除了生活習慣調整,飲食上,容易疲勞要補充什麼營養素?首先要了解自己的疲勞原因,再對應自己可能缺乏的是什麼,同時檢視哪些生活習慣可以改善。當身體擁有好的燃料,把好精神重新養回來其實不難!

現代人容易疲勞的原因

現代人容易疲勞的原因

撇除一般勞動、運動完短暫的疲勞感,現代更普遍的疲勞屬於慢性疲勞,已經不是一次的休息能消除,要知道自己需要補充什麼營養素,首先要了解自己的疲勞原因,以下是現代人慢性疲勞、容易覺得疲勞的原因):

容易疲勞原因 1:營養素失衡或缺乏

在日常飲食中,無法攝取到均衡營養素,是最常見導致疲勞的原因之一。

身體需要足夠的「原料」來製造能量,當這些關鍵營養素攝取不足,身體製造能量的效率就會大幅下降。

造成疲勞的原因多樣,且會互相影響,難以一次全面改善,但飲食是最能立即調整的,從下一餐開始,就可以刻意多選擇特定食材,或搭配吸收效率好的保健品來輔助。

容易疲勞原因 2:運動量不足、久坐

在現代工作體制下,表定的工作時間是 8 小時,且極仰賴手機、電腦,容易長時間維持固定姿勢、未起身活動,人的身體不是被設計來久坐的,如果沒有提醒自己動一動、刻意安排運動時間,身體當然容易感到無精打采,因為久坐像是在告訴身體我不需要能量。

久坐不會讓人舒適,反而讓血液循環變差,基礎代謝率下降。運動帶來的短暫疲勞感反而是有益的,能幫助生理機能的調節,是提升精神與專注力的免費良藥。

容易疲勞原因 3:睡眠品質不佳

好的睡眠關乎身體能否有效修復,充足的睡眠不只是指時間長短,睡眠品質也很重要。

失眠、夜間睡眠多夢、淺眠或有睡眠呼吸中止症,包括睡前使用 3C 產品(藍光)、報復性熬夜都會影響大腦和身體的修復工作,白天自然精神不濟。

容易疲勞原因 4:生活、工作壓力

剛好的壓力可以幫助我們在學習、工作上有更好的發輝,像燃料那樣可以 push 自己,但長期處於高壓狀態,身體的壓力荷爾蒙(如皮質醇)持續分泌之下,會開始產生負面作用,讓人難以真正放鬆休息,進而影響睡眠品質、新陳代謝。

壓力之下也會讓人傾向攝取不健康的食物,導致沒有好的營養可以被用來製造能量。壓力未能得到調節,身體的修復機制低落,影響學習或工作成果,就更容易感到壓力,陷入惡性循環。

容易疲勞原因 5:身體慢性發炎或疾病導致

不良的飲食習慣(如高糖、高油)或生活方式會導致身體處於慢性發炎狀態。免疫系統為了對抗發炎,會消耗大量能量,這也是許多人持續感到疲憊的重要內部因素。

改善 5 個生活習慣,疲勞 bye bye!

改善 5 個生活習慣,疲勞 bye bye!

做到這些好習慣,能夠給予身體適合的材料來修復、產生能量,也能幫助身體不陷入慢性發炎,而要把能量用在內部抗爭。

改善疲勞好習慣 1:水分補充

身體缺乏水分也會帶來疲勞感,依照衛福部的建議,每天應至少喝 1500 毫升的水。

自帶水瓶、隨處放置水杯,是很好的提醒,看到就喝幾口,分多次喝;也可以買有刻度的水壺,提升自己對每日喝水量的意識。

改善疲勞好習慣 2:營養素均衡攝取

從飲食中獲取均衡營養素,有些營養素是身體產生能量的原料,有些是輔助身體將原料轉化為原料。

以 B 群為例,你補充 B 群想提升能量,而 B 群的作用方式是將你攝取到的營養素轉為能量,所以如果你只是一味地補充,卻沒有注重飲食均衡,B 群是沒辦法起到效用的。

改善疲勞好習慣 3:安排運動時間

運動不一定要特地空下一大段時間,可以分散幾次,例如上下班、吃飽飯後散步 10 分鐘,這樣簡單的小習慣可以維持得更久。

此外,也不必限制運動種類,自己喜歡最好,有動起來、多活動都總比繼續久坐來得好太多。

改善疲勞好習慣 4:睡眠習慣

3C 產品的藍光會影響褪黑幾素的分泌,導致入睡困難。睡前可以保留一些放空、深呼吸、冥想的時間,做些簡單的家事、拉拉筋,也是不錯的睡前儀式。另外也要注意白天咖啡因攝取的時間,避免為了短暫提振,影響晚上的睡眠修復。

改善疲勞好習慣 5:避開高油、高鹽、高糖分

避開高油、高顏、高糖分,可以避免血糖水平波動以及身體慢性發炎帶來的疲倦。盡量以天然食材、低 GI 為主,減少加工食品的攝取。

容易疲勞要注意哪些營養素的補充?

容易疲勞要注意哪些營養素的補充?

依照營養素帶給身體能量的方式,大致分為 3 類,3 類之間往往也互相影響,可以依照自己的疲勞情況與原因,選擇對應的營養素來補充。

1. 提升「能量轉換」與「氧氣運輸」效率

這類營養素與身體製造能量(ATP)和運輸氧氣有關,缺乏它們會導致能量生產不足,讓人感到很快就累。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 維生素 B 群 | 能量代謝輔酶,將食物轉化為能量 | 糙米、燕麥、雞蛋、牛奶、瘦肉、深綠色蔬菜 |

| 鐵質 | 運輸氧氣到全身細胞,預防缺氧性疲勞 | 紅肉、肝臟、貝類(蛤蜊、牡蠣)、黑芝麻、紅莧菜。搭配維生素 C(柑橘類水果、芭樂),可以提升鐵質的吸收效率。 |

| 鎂 | 活化能量分子 ATP,參與 300 多種體內生化反應。 | 堅果種子、深色蔬菜、全穀類、香蕉、豆類 |

| 鋅 | 參與免疫與代謝酵素作用 | 牡蠣、洋菜、小麥胚芽、牛肉、南瓜籽 |

2. 幫助「神經穩定」與「睡眠修復」

優質睡眠是修復疲勞的基礎。這些營養素有助於穩定情緒,幫助身體進入深層休息狀態。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 色胺酸 | 血清素和褪黑激素的原料,有助於情緒與睡眠 | 牛奶、雞蛋、香蕉、黃豆製品、火雞肉 |

| GABA | 抑制性神經傳導物質,幫助放鬆和入睡。 | 發酵食品(泡菜、優格)、糙米、番茄、馬鈴薯 |

| 鈣 | 穩定神經系統,減少夜間抽筋或焦慮。 | 牛奶、優格、起司、小魚乾、深綠色蔬菜 |

| 芝麻素 | 幫助入睡,同時具備抗氧化能力 | 芝麻及其製品(芝麻醬) |

3. 對抗「氧化壓力」與「慢性發炎」

長期疲勞與身體的氧化壓力及慢性發炎高度相關,慢性發炎會消耗身體大量能量。透過攝取抗氧化食材,能清除自由基、降低身體發炎反應,減少內耗,讓體力更持久。

| 營養素 | 主要作用 | 推薦的食物來源 |

| 薑黃素 | 強效抗氧化、抗發炎,支持肝臟的代謝 | 薑黃粉、咖哩(建議搭配油脂或黑胡椒提高吸收) |

| Omega-3 | 減少促進發炎的因子,平衡體內發炎反應 | 深海魚(鮭魚、鯖魚、沙丁魚)、海帶、核桃、亞麻籽油 |

| 維生素 C / E | 強抗氧化劑,保護細胞膜免受自由基傷害 | 維生素 C: 芭樂、奇異果、柑橘類;維生素 E: 堅果、酪梨、植物油 |

| 黃酮類 | 多酚類植化素,具有廣泛的抗氧化活性 | 各色蔬果、莓果、茶葉、可可(黑巧克力) |

消除疲勞保健品、營養補充品怎麼挑?

補充品挑選重點 1:判斷要補充的營養素

在食物攝取之餘,想補充營養品,建議先從自身需求、生活型態出發,選擇比較容易缺乏的來補充。

難以入睡、淺眠多夢、睡醒後仍無精神,可以從睡眠修復相關營養素著手;容易喘、臉色蒼白、運動或腦力消耗後疲憊感加劇,可以著重在和能量轉換、氧氣運輸相關的營養素;疲勞已持續數月、身體痠痛、容易感冒或精神難以集中,有腦霧感,可以注意補充抗氧化、抗發炎相關的營養素。

補充品挑選重點 2:關注活性、劑量、吸收率

補充品不是吃得多就好,關鍵在於「有效性」,挑選時,需考量以下要素:

- 選擇高活性與易吸收型態:許多營養素都有不同的型態,但其活性和功效可能天差地遠。以薑黃素為例, 一般薑黃素不易吸收,選擇高活性、高生物利用率的成分四氫薑黃素(THC),才能有效發揮抗發炎的作用。

- 足夠的有效劑量:很多產品的成分雖然標示了,但劑量可能只能發揮「安慰劑」作用,無法達到有效劑量。以鎂為例,若要達到幫助睡眠的效果,每日劑量要在 200-350 mg。

- 生物利用率:生物利用率是指營養素被身體吸收後,能進入循環系統並發揮作用的比例。吸收率差的情況下,吃再多也是徒增身體負擔。

- 一般薑黃素搭配黑胡椒素更好吸收;脂溶性維生素(如維生素 E)需搭配油脂才能有效吸收。

- 許多廠商會利用脂質體、微膠囊化等特殊技術,將不溶於水的活性成分包覆起來,使其更容易穿過腸道屏障被吸收,讓營養素真正發揮作用。

補充品挑選重點 3:第三方檢驗

查看產品通過哪些第三方檢驗,以 SGS 檢驗為例,常見且重要的像是重金屬(鉛、砷、鎘等)、西藥、農藥、大腸桿菌群檢測。

補充品挑選重點 4:適合劑型

保健食品有粉末、錠狀、膠囊、液體,可以依照自己更習慣的劑型來服用。對味道敏感,怕成分味道的,就可以選擇膠囊;不喜歡吞顆粒的,粉末、液體會更適合你。

吃進身體的營養,還要被身體有效利用,驅趕疲勞才有感

薑黃素 VS. 四氫薑黃素(THC)

吸收率是有效關鍵,是為什麼科學家轉而研究及要選擇補充「四氫薑黃素」的原因。

四氫薑黃素是薑黃素在體內代謝後的主要活性形式,早在 1995 年的研究中就顯示,在所有薑黃化合物中,四氫薑黃素展現出最強的抗氧化能力,且化學結構更穩定。

薑黃素本身生物利用率低(不易被腸道吸收、轉化),這樣可能如同吃安慰劑,並不能發揮原有的功效,也就是補不到位。

日本天皇御用「沖繩皇金薑黃」+四合一複方薑黃:御薑君大忙人

薑黃的薑黃素含量只有大約 3%,御薑君大忙人使用的沖繩皇金薑黃,擁有高抗氧化、高生物利用率的「四氫薑黃素」。

- 沖繩皇金薑黃 VS. 一般薑黃:沖繩皇金薑黃體積比一般薑黃大 5 倍,薑黃素含量比一般薑黃高 3 倍,人體主要吸收形式的四氫薑黃素含量則高出 35 倍。

- 不需搭配油脂,方便隨時補充:薑黃素屬於脂溶性的營養成分,一般需搭配油脂食物,或是添加胡椒鹼才能提升薑黃素的吸收率。御薑君的四合一複方薑黃微錠粒透過特殊技術製成,直接食用,即可有效吸收,小小顆粒,輕鬆、精準補充高活性成分。

- 特別適合補充的族群:久坐辦公、經常熬夜、睡眠品質不佳、運動量不足、喝酒隔天還有重要事情

備註:根據衛生福利部食品藥物管理署建議,每人每日攝取的薑黃素量,以每公斤體重 3 毫克以內為基礎來計算,攝取總量應限於 200 毫克以內。不過因營養素的特性,若孕婦或哺乳中婦女、膽結石或膽功能異常、服用抗凝血藥物、缺鐵患者、手術後 2 週、幼童等族群則不建議食用。有其他特殊疾病者,建議向主治醫生或營養師諮詢後再開始補充。

改善疲勞體質從飲食、生活習慣、適當補充開始

一次要做到所有可以驅散疲勞的事、養成新習慣,很不容易,也可能因為幾次沒堅持而放棄,所以可以慢慢來,選一樣阻力最低的事開始改善,例如:隨餐或喝水時,搭配適合的保健品;每天做到營養均衡比較難,那可以從逐漸減少飲品的糖分開始。

隨著小習慣產生效果後,信心就會增加,有助養成更多對抗疲勞的好習慣。在對抗疲勞的路上,不只是為了短期的提振效果,最主要是追求身體能進行有效修復,讓你日常就擁有好精神!

特別提醒:如果持續性的極度疲勞,伴隨體重劇變、發燒或其他異常症狀,請務必尋求醫師的專業診斷,排除甲狀腺功能異常、慢性貧血或其他潛在疾病。營養補充應作為輔助手段,而非取代專業醫療診斷。常見狀況

疲勞補充常見問答

Q1. 容易疲勞要補充什麼營養素才能提振精神?

長時間久坐、壓力大、用腦過度會消耗大量 B 群、鐵、鎂等營養素。建議補充維生素 B 群、鐵質和四氫薑黃素,像 J&H 晶璽生技的「御薑君大忙人」能有效提升能量代謝與抗氧化,有助於改善日常疲勞感。

Q2. 熬夜追劇後白天精神差,容易疲勞該補什麼才有效?

熬夜影響睡眠品質與神經修復,色胺酸、GABA、芝麻素有助於入睡與穩定情緒。可透過牛奶、香蕉攝取,或選擇含這類成分的保健食品來加速修復。

Q3. 我是全職媽媽,常常覺得力不從心,容易疲勞要補什麼?

多重身分壓力與長時間勞動容易耗損身體能量,建議補充 B 群、鎂與抗氧化營養素(如維生素 C、E)。J&H 晶璽的複方薑黃產品能幫助維持精神體力。

Q4. 長時間開車或外務奔波後感覺疲憊,該怎麼補充體力?

駕駛工作容易出現「腦霧」與疲勞,建議補充鐵質、鋅與 Omega-3 以提升氧氣運輸與集中力。隨身攜帶膠囊型薑黃素保健品,像是御薑君微錠設計,吸收率高又方便服用。

參考資料

- Antioxidant effect of tetrahydrocurcumin in streptozotocin–nicotinamide induced diabetic rats

- Fatigue as the Chief Complaint

- Boosting Energy & Managing Fatigue

- 疲勞研究及相關管理措施簡介(勞動及職業安全衛生研究所)